परिचय

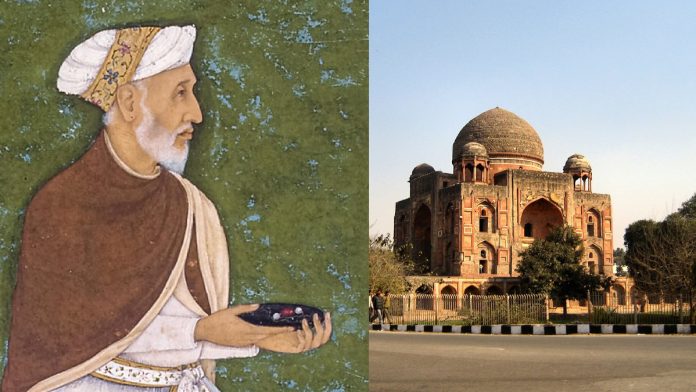

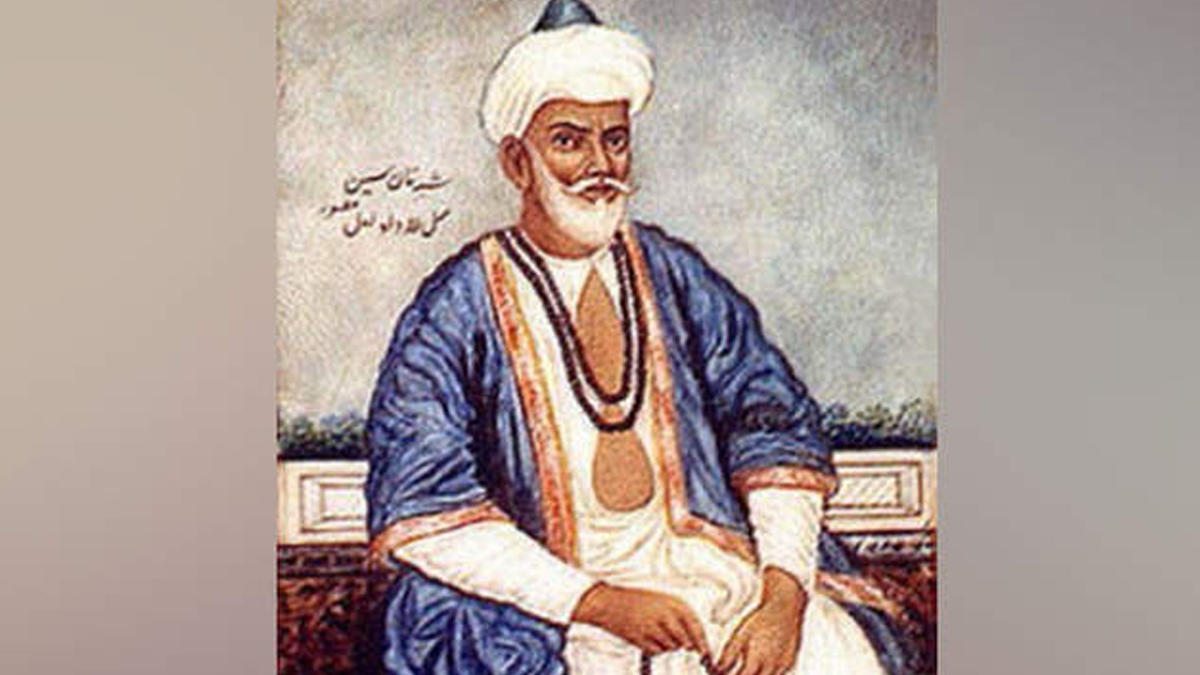

अब्दुर्रहीम खानखाना, जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है, मुगलकालीन भारत के एक महान कवि, विद्वान, सैन्य सेनापति और दानवीर थे। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अपनी काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से उनके दोहे भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कविताएँ नीति, भक्ति, प्रेम और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करती हैं।

जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि

रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था। उनके पिता बैरम खाँ अकबर के अभिभावक (संरक्षक) और एक प्रमुख सेनापति थे। बैरम खाँ की मृत्यु के बाद, अकबर ने रहीम को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की। अकबर ने उनकी माँ, सलीमा सुल्तान बेगम से विवाह कर लिया, जिससे रहीम अकबर के सौतेले बेटे के रूप में भी जाने गए।

शिक्षा और विद्वता

रहीम बहुभाषी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। उनकी संस्कृत भाषा पर विशेष पकड़ थी, जिससे वे भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों को समझने और उनकी व्याख्या करने में सक्षम थे।

सैन्य जीवन और प्रशासनिक भूमिका

रहीम केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और प्रशासक भी थे। वे अकबर और जहांगीर के शासनकाल में महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहे। अकबर ने उन्हें मिर्ज़ा खान की उपाधि दी और बाद में वे खानखाना की उपाधि से सम्मानित किए गए। रहीम ने कई युद्ध अभियानों में भाग लिया और मुगल सेना का नेतृत्व किया।

जहांगीर के शासनकाल में कुछ समय के लिए उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पुनः सम्मान और पदवी प्राप्त हुई।

रचनाएँ और साहित्यिक योगदान

रहीम ने हिंदी साहित्य, विशेष रूप से ब्रजभाषा और अवधी में उत्कृष्ट काव्य रचनाएँ कीं। उनके दोहे, कवित्त और सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। रहीम की रचनाएँ नीतिपरक, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई हैं।

मुख्य रचनाएँ

- रहीम के दोहे – नीति, भक्ति और जीवन के महत्वपूर्ण उपदेशों से भरपूर दोहे।

- बरवै नायिका भेद – इसमें नायिकाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है।

- श्रृंगार सोरठ – प्रेम और सौंदर्य पर केंद्रित रचना।

- नागरीदास ग्रंथावली – यह रहीम के संस्कृत ज्ञान को दर्शाने वाली रचना है।

रहीम के कुछ प्रसिद्ध दोहे

- दानशीलता पर

“रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाहिं।

उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं।।”

रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति मांगने जाता है, वह पहले ही मर चुका होता है, लेकिन उससे भी पहले वे लोग मर चुके होते हैं, जिनके मुँह से दान देने के लिए “ना” निकलती है। - संबंधों की मधुरता पर

“रहिमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाय।

टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाय।।”

प्रेम के संबंध को रहीम एक धागे के समान बताते हैं, जिसे यदि तोड़ा जाए तो वह फिर जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गाँठ पड़ जाती है, अर्थात् प्रेम में कटुता आ जाती है। - सच्चे प्रेम पर

“रहिमन प्रेम न छाँड़िए, जलि जाए जितुनि कोय।

अनुरागी मन बाँधिके, राखे को सुख होय।।”

रहीम कहते हैं कि सच्चे प्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए। - जल का महत्व

“रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।”

इस दोहे में रहीम जल के महत्व को बताते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल के बिना मोती, मनुष्य और चूना सभी नष्ट हो जाते हैं।

रहीम का दानशील स्वभाव

रहीम अपनी दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में दान कर दिया। वे इतने उदार थे कि दान देते समय कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठाते थे। जब किसी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया –

“देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन।

लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन।।”

अर्थात् दान देने वाला तो कोई और (ईश्वर) है, मैं तो मात्र माध्यम हूँ, लेकिन लोग इसे मेरी उदारता समझते हैं, इसलिए मैं अपनी आँखें नीची रखता हूँ।

अब्दुर्रहीम खानखाना (रहीम) की मृत्यु

अब्दुर्रहीम खानखाना का जीवन उतार-चढ़ाव से भरा था। वे अकबर के प्रिय नवरत्नों में से एक थे और कई वर्षों तक मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में उनकी स्थिति कमजोर हो गई।

रहीम ने अपने अंतिम वर्ष कठिनाइयों में बिताए। वे धीरे-धीरे राजनीति से अलग होते गए और अपने साहित्य व दानशीलता में लीन हो गए। अंततः 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।

रहीम की समाधि

उनकी समाधि दिल्ली के निज़ामुद्दीन क्षेत्र में स्थित है, जो हुमायूँ के मकबरे के पास बनी हुई है। यह समाधि उनकी वास्तुकला और मुगलकालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

रहीम की मृत्यु भले ही हो गई, लेकिन उनकी अमूल्य काव्य धरोहर और शिक्षाएँ आज भी जीवंत हैं। उनके दोहे और रचनाएँ लोगों को नीति, सदाचार और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं, जिससे वे साहित्य और समाज में हमेशा अमर रहेंगे।

रहीम: हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का संगम

अब्दुर्रहीम खानखाना (रहीम) केवल एक महान कवि, योद्धा और विद्वान ही नहीं थे, बल्कि वे हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समरसता के प्रतीक भी थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में भारतीय समाज की गंगा-जमुनी तहजीब झलकती है, जो दोनों समुदायों के बीच प्रेम, सम्मान और एकता को दर्शाती है।

पारिवारिक और धार्मिक पृष्ठभूमि

रहीम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और अभिभावक थे। हालाँकि, रहीम को अकबर ने अपने संरक्षण में लिया और उनकी परवरिश एक उदार और बहुसांस्कृतिक माहौल में हुई।

अकबर की सुलह-ए-कुल (सार्वभौमिक सहिष्णुता) की नीति के प्रभाव के कारण रहीम ने हिंदू धर्म, ग्रंथों और परंपराओं को भी अपनाया और उनका सम्मान किया।

रहीम और संस्कृत साहित्य

रहीम की एक विशेषता यह थी कि वे केवल फारसी और अरबी के ही विद्वान नहीं थे, बल्कि उन्होंने संस्कृत भाषा का भी गहन अध्ययन किया था। वे संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित होकर अपनी कविताओं में राम, कृष्ण और गीता के उपदेशों का उल्लेख करते थे।

उदाहरण:

“जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग।

चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग।।”

इस दोहे में रहीम ने संस्कृत साहित्य और भारतीय दर्शन से ली गई नैतिक शिक्षा को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति (चंदन) बुरे लोगों (सांप) के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता।

रहीम और कृष्ण भक्ति

रहीम ने भगवान कृष्ण पर भी कई रचनाएँ लिखीं। उनकी भक्ति भावना स्पष्ट रूप से कृष्ण प्रेम से प्रभावित थी।

उदाहरण:

“सुनि रहीम हरि मोर पपीहा, प्यासी सुधि न लेह।

बिरह बिछोह भई बरसत, मिलन कहाँ घर देह।।”

यहाँ रहीम पपीहे (चातक पक्षी) के प्रतीक के माध्यम से प्रभु प्रेम और भक्ति की गहराई को प्रकट कर रहे हैं। यह रचना कृष्ण भक्ति साहित्य से प्रभावित है।

हिन्दू-मुस्लिम एकता पर रहीम के विचार

रहीम ने अपने दोहों में बार-बार यह संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति जाति-धर्म से ऊपर होती है। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को नकारते हुए सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया।

उदाहरण:

“राम न जाने हिन्दू कौन, और मुस्लिम को पीर।

रहिमन हरि के भजन बिन, राखे कोन कबीर।।”

इस दोहे में रहीम बताते हैं कि भगवान राम और सूफी पीर किसी को हिंदू या मुस्लिम के रूप में नहीं पहचानते। केवल सच्ची भक्ति ही मायने रखती है।

रहीम की दानशीलता और हिन्दू समाज में सम्मान

रहीम न केवल मुगल दरबार के महत्वपूर्ण सदस्य थे, बल्कि वे अपनी दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी दानवीरता को देखकर हिंदू समाज में भी उनका बहुत सम्मान था।

उदाहरण:

जब वे दान देते थे तो अपनी नजरें झुका लेते थे। जब किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा—

“देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन।

लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन।।”

रहीम कहते हैं कि दाता तो केवल ईश्वर है, हम तो बस माध्यम हैं। इसलिए दान देते समय अहंकार नहीं करना चाहिए।

रहीम के दोहे क्यों लोकप्रिय हैं?

रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। वे अपने सरल भाषा, गहरी अर्थवत्ता और व्यावहारिक ज्ञान के कारण सदियों से लोकप्रिय बने हुए हैं। उनके दोहे नीति, प्रेम, भक्ति, दान, जीवन दर्शन और सामाजिक व्यवहार जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। आइए जानते हैं कि रहीम के दोहे आज भी क्यों प्रासंगिक और प्रिय हैं:

सरल और सहज भाषा

रहीम के दोहे ब्रजभाषा और अवधी में लिखे गए हैं, जो उस समय आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ थीं। उनकी भाषा में न तो अत्यधिक शास्त्रीयता है और न ही जटिलता, जिससे आम लोग भी आसानी से समझ सकते हैं।

उदाहरण:

“रहिमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाय।

टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाय।।”

🔹 यह दोहा प्रेम संबंधों की नाजुकता को समझाने के लिए एक साधारण धागे का उदाहरण देता है, जिसे कोई भी व्यक्ति सहजता से समझ सकता है।

गहरी सीख और व्यावहारिक ज्ञान

रहीम के दोहे केवल साहित्यिक रचनाएँ नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू पर महत्वपूर्ण सीख देते हैं। उनमें नीति, व्यवहारिकता, प्रेम, मित्रता और समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश होते हैं।

उदाहरण:

“रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।”

🔹 इसमें रहीम जल (पानी) के महत्व को बताते हैं और यह सीख देते हैं कि जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं, वैसे ही जीवन में विनम्रता और सद्गुण आवश्यक हैं।

मानवता और नैतिकता की शिक्षा

रहीम के दोहे जाति, धर्म, ऊँच-नीच से परे मानवता, प्रेम और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। वे समाज में अच्छे आचरण और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं।

उदाहरण:

“रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाहिं।

उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं।।”

इस दोहे में रहीम ने दानशीलता और परोपकार को महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं कि जो माँगने जाता है, वह तो पहले ही मृत समान है, लेकिन जो देने की क्षमता रखते हुए भी नहीं देते, वे उससे पहले ही मृत समान हैं।

रिश्तों की गहराई को समझाने की शक्ति

रहीम ने अपने दोहों में मित्रता, प्रेम और पारिवारिक संबंधों की बारीकियों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके दोहे बताते हैं कि रिश्तों में संयम, समझदारी और स्नेह कितना महत्वपूर्ण होता है।

उदाहरण:

“रहिमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि।

जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारि।।”

इस दोहे में वे समझाते हैं कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जैसे एक तलवार बड़ी होने के बावजूद सिलाई के लिए काम नहीं आ सकती, वैसे ही हमें छोटे-बड़े सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए।

समय के साथ प्रासंगिकता

रहीम के दोहों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आज भी उतने ही उपयोगी और प्रासंगिक हैं, जितने अपने समय में थे। उनकी सीखें हर युग में, हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं।

उदाहरण:

“रूकै जो नदिया जाइये, कछु आगे चलि ढूढ़ि।

रहिमन दुर्बल बीर की, रही ठौर कछु ऊँढ़ि।।”

इस दोहे में वे यह बताते हैं कि कठिनाइयों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर समाधान खोजना चाहिए। यह सीख आज के समय में भी उतनी ही उपयोगी है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक दुनिया।

रहीम के दोहों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायी बने रहते हैं। ठीक इसी तरह आधुनिक भारत में युवाओं और समाज को दिशा देने वाले महान व्यक्तित्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रहे हैं। उनके विचार और शिक्षाएँ लोगों को बड़े सपने देखने, कठिनाइयों से संघर्ष करने और सफलता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अगर आप उनके जीवन दर्शन और मार्गदर्शक विचारों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो देखें 👉 अब्दुल कलाम के विचार और शिक्षाएँ – जीवन में सफलता पाने के मंत्र।

सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता

रहीम मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का गहरा सम्मान करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और राम पर भी कई रचनाएँ लिखीं। उनके दोहे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में समान रूप से लोकप्रिय हैं।

उदाहरण:

“राम न जाने हिन्दू कौन, और मुस्लिम को पीर।

रहिमन हरि के भजन बिन, राखे कोन कबीर।।”

इस दोहे में रहीम यह कहते हैं कि भगवान राम न तो हिंदू को पहचानते हैं और न ही मुस्लिम को। ईश्वर की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि धर्म का भेदभाव।

रहीम के दोहों से जुड़े FAQs के उत्तर

रहीम के दोहों में किस तरह के संदेश होते हैं?

रहीम के दोहे जीवन, नीति, प्रेम और मानवता के संदेश देते हैं।

रहीम का साहित्य किस भाषा में था?

रहीम का साहित्य मुख्यतः ब्रजभाषा और फारसी में था।

रहीम के दोहे किस सामाजिक विषयों पर आधारित होते हैं?

उनके दोहे प्रेम, मित्रता, दान, जीवन दर्शन और नैतिकता पर आधारित होते हैं।

क्या रहीम ने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था?

जी हाँ, रहीम ने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था।

रहीम के दोहे में किस तरह की शिक्षा मिलती है?

रहीम के दोहे जीवन की सच्चाई, समझदारी और मानवता की शिक्षा देते हैं।

रहीम का परिवार कौन था?

रहीम का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, उनके पिता बैरम खाँ थे।

रहीम का जन्म कहाँ हुआ था?

रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर (वर्तमान पाकिस्तान) में हुआ था।

रहीम का शिक्षा जीवन कैसे था?

रहीम को अकबर ने उच्च शिक्षा दी और विभिन्न भाषाओं में पारंगत किया।

रहीम के दोहे किस तरह की भाषा में लिखे गए थे?

रहीम के दोहे सरल और समझने में आसान ब्रजभाषा में लिखे गए थे।

क्या रहीम को अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था?

जी हाँ, रहीम अकबर के नवरत्नों में एक थे और उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था।